前回は、コーヒーの風味の形成に光合成がすごーく大事なんだ!ってことを書きました。

スペシャルティコーヒーは何がスペシャルなのか?光合成と炭素固定 - Donate Coffee Blog

では、どのような環境でコーヒーを栽培すると光合成が増えるのでしょうか?

- 光合成と呼吸

光合成は二酸化炭素を吸って酸素を吐き出します。その過程で炭素を溜め込んでいることは前回の通りです。

植物は呼吸も行います。人間同様に酸素を吸って二酸化炭素を排出します。ということは体内にある炭素を消費していることになります。

対して呼吸では有機物を分解して炭素を取り出し消費しているわけです。

(前者を同化と後者を異化というらしいですね)

では光合成できない環境ではどうなってしまうのか。

植物は光合成によってエネルギーを溜め込むことができず、呼吸によってエネルギーを消費してしまい、ついに枯れてしまうわけです。

生長を促すにはたくさん光合成をさせてあげないといけませんね。

では光合成量はどのように決まるのでしょうか?

それには光合成の限定要因について考えてみましょう。

一定時間における光合成量を表す、光合成速度は以下の三つの要因によって決まるようです。

①二酸化炭素濃度

②葉の温度

③日射量

ではそれぞれを見ていきましょう。

光合成は二酸化炭素から炭素を奪い酸素を生産する作用です。植物の周りを囲む空気の二酸化炭素濃度は光合成速度に影響を与えます。

では、生産国によって二酸化炭素濃度に差はあるのでしょうか?

国別の大気組成の差はあるようですが、

コーヒーベルト内では工業化が進んだ国は少なそうですし、

しかし国単位ではなく生産地域単位で見た際には差は見られます。

それは気圧による変化です。

On the other hand, this higher pressure will give you a bigger concentration of carbon dioxide, which is really good for the plant vegetation; you will have [more] vigorous plants.

その一方で、気圧が高いほど二酸化炭素の濃度が高くなり、植物の生育にはとても良いのです。

(Jem Challender. 2022. Terroire. Australia: Barista Hustle Books. p27)

低標高では大気圧が高くなります。そのため空気が縮み密度が高くなるわけです。体積あたりの二酸化炭素量が多くなるわけですね。それにより葉の周りの二酸化炭素量が多くなり、光合成速度が上昇することが考えられるようですね。

生産国ごとの差はあまりなさそうですが、生産地域による差はありそうですね。

- ②葉の温度と光合成

葉っぱの温度によっても光合成速度は変化します。

葉の温度と光合成速度に関して、このような実験の結果が報告されています。

図5-2に示すように、アラビカ種の光合成の最適温度は約25℃(以下いずれも葉温)で、(中略)さらに、生育適温と光合成適温の関係を検討するため、最適温度での光合成速度(最大光合成速度)を100%として、80%まで低下する温度を図5-2より試算し、この温度域を光合成の適温域とした。その結果、アラビカ種の光合成速度は18~29℃と(中略)なった

(山口禎 (2000), ”コーヒー生産の科学(第5章)コーヒーの生育と環境(1)” 食品工業 = The Food industry 43(10), p68-69)

アラビカ種の葉の温度が25℃である時に最も光合成量が多くなったようです。またその光合成量が80%まで落ち込んでしまう温度は高い方に29℃、低い方に18℃と報告されています。

そこから著者の山口教授は葉の温度が18〜29℃になるように栽培するのがアラビカ種には適していると考えているわけですね。

またこの論文では低温環境については著しく光合成量が低下することに加え、その低下が持続してしまい光合成の回復に時間がかかることも報告しています。そのため年間平均気温が18℃以下の所では栽培環境としては望ましくないことも報告しています。

これ面白いのでみなさんぜひ読んでみてください。

- コーヒーベルトと平均気温

では18℃から29℃あたりに平均気温が収まっている国はどこでしょうか?

以下の図は各国の年間平均気温の移り変わりを表しています。

(初めてGIF作ったので5回は見てください。)

上記GIFにて濃いめのオレンジが18.75℃以上の場所になります。黄色はちょっと寒い感じ。

一年中濃いオレンジであるエリアは、北半球ではインド南部やメキシコ南端より南の地域、南半球ではオーストラリアの北端やアフリカ中央より北の地域ですね。

この範囲では年間を通して平均気温が18℃を超えておりコーヒーの光合成においては優れた産地であると考えられます。

コーヒーベルトはもう少し広い範囲ですね。

栽培可能地域はコーヒーが枯れない範囲、と考えるとコーヒーベルトくらいの範囲に広がるのでしょうか。

平均気温は生産国によって大きく異なり、生産国による風味の差を生み出す要因になっていると考えてもよさそうですね。

- ③日射量と光合成

光合成は太陽光からの光エネルギーを用いて二酸化炭素から炭素を切り離しています。この光の強さは光合成速度に影響を与えます。

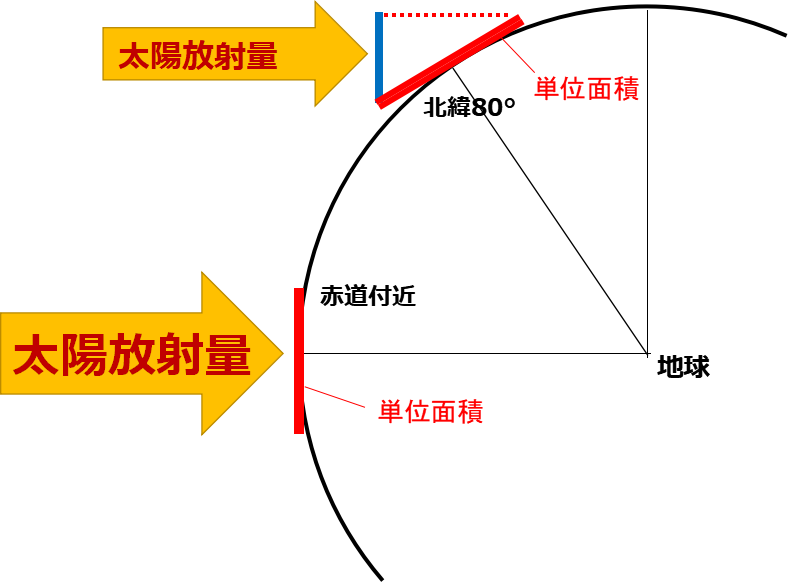

南中高度が90℃に近ければ近い程、面積当たりの照射量が多くなりますね。

逆に南中高度が低い程、面積当たりの照射量が少なくなるわけですね。

南中高度が90℃になる緯度は徐々に場所を移します。

地球がちょっと傾いているので、南中高度90℃になる緯度は北回帰線と南回帰線の間を行ったり来たりするわけですね。となると南北回帰線の間では、一年を通してのトータルの照射量に大きな差はなさそうですね。

コーヒー生産国は先程のコーヒーベルトで確認した通り、大体が南北回帰線の間に収まっています。ですので生産国ごとに日射量が大きく変わることはなさそうですね。

では栽培区画単位ではどうでしょうか?

山の斜面によって日射量が異なることを考えねばなりません。

南面に窓があるお部屋はいいお部屋ですね。同様に北半球の産地では南斜面でのコーヒー栽培は日射量が多くなりますね。南半球では反対の北斜面での栽培は日射量が多くなるはずですね。

地面が傾いていることによって、面積あたりの照射量を高くできるわけです。

(Jem Challender. 2022. Terroire. Australia: Barista Hustle Books. p30-31)

コーヒーの栽培区画を何処にするかによって日射量が変わってしまい、光合成速度にも影響を与えるわけです。

何処に植えるかは重要なんですね。

- 生産国による差?生産地域による差?

光合成の限定要因から考えると生産国の違いによって差が出やすそうなのは気温なのかなぁと感じますね。二酸化炭素濃度や日射量はあまり国別に差は出づらそうですからね。

また栽培区画による差は日射量とかで差をつけやすそうな気がしますね。農園主は栽培斜面によってロット分けたいなぁとか考えますよね。気温や二酸化炭素は変えることできませんからね。

・まとめ

まぁ光合成の限定要因でしか考えてませんからね。水や土に関しては全く触れていないわけです。テロワールってなんぞや?って話をするにはまだまだなーんにも足りてません。

また今回だけを読むと標高もてはやされているけど、標高低くても良いのでは?みたいな疑問も生まれます。なぜ標高が高い方が良いのか??みたいな話を次にしたいと思います。